Dagognet F., les noms et les mots

Les noms et les mots

François Dagognet

Un cheminement entre « le nom de la rose, c’est la rose » et « le nom de la rose, arbitraire, n’est en rien la rose », entre inséparabilité du mot et de la chose et essentialisation de la chose par le mot.

« Comment concevoir la guérison des principales névrose grâce à la seul parole ? Ou comment le fait de « dire » peut-il apaiser et même délivrer l’aliéné de ce qui le tourmente ? Souvent le thérapeute reconnaît la guérison mais il ne l’explique pas vraiment.

Nous croyons que les mots, de par leur nature, travaillent à l’externalisation du trouble. Le transfert de ce dernier lui enlève sa violence ; c’est comme si l’on enlevait ses chaînes au prisonnier. Nous en revenons à la théorie du « parler, c’est déjà penser » et penser le pathologique oblige à s’en séparer, puisqu’on l’expose. Il en sort déraciné, il lui faut quitter l’intériorité qui l’entretenait. » (p.16)

L’auteur

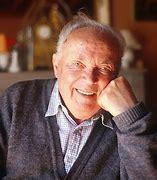

J’aurais beaucoup aimé rencontrer François Dagognet (1924-2015). Je me l’imagine comme un vieil homme, le cheveu rare et blanc en bataille, à la curiosité universelle et à l’esprit d’une vivacité toute juvénile. Un de ces hommes qu’on écoute suspendu … sans oser respirer de peur d’en perdre une miette. J’ai eu la chance de recevoir un petit mot de lui, en remerciement de la présentation d’un de ses ouvrages dans la revue Santé Mentale. La feuille de papier était pliée en deux. Sur la deuxième page, une petite phrase manuscrite, quasiment calligraphiée au stylo-plume. Une phrase de remerciement où il était question de sensibilité et de lecture. Un homme délicieux, vraiment.

Elève de Canguilhem, il est agrégé de philosophie en 1949 et docteur en médecine en 1958. Une double formation donc qui lui permet d’avoir des connaissances affutées en psychiatrie, neurologie, chimie, géologie. Il réfléchit en philosophe et surtout en épistémologue sur les méthodes à l’œuvre dans ces disciplines.

Professeur de philosophie à l’université de Lyon puis à Paris I (Sorbonne), il est l’auteur de très nombreux ouvrages. Parmi ceux-ci « Le trouble » (2) nous invite à entrer dans une épistémologie de l’interférentiel et de la contamination.

Sa réflexion, attachée au concret, s’étend progressivement des questions liées aux savoirs biologiques et médicaux à une analyse d’ensemble du monde contemporain à partir de ses productions techniques, de ses procédures administratives et juridiques ou de ses créations artistiques. Dagognet travaille sur des thèmes qu’en général la philosophie considère comme extérieur à elle ou qui relèvent de l’extériorité, de l‘apparence, de l’enveloppe, du dehors : la peau, les surfaces, l’image, la mesure, l’abject, l’ingénierie génétique, les savoirs médicaux, les détritus.

Préparant ce court article, je suis tombé sur un film d’une cinquantaine de minutes qui présente le philosophe, si vous voulez l’entendre penser, cliquez sur le lien : Une pensée buissonnière : biographie de François Dagognet - YouTube

« L’enseignant croit trop que tout va de soi : à la manière de Voltaire dans son Dictionnaire philosophique, il pense que l’écriture représente la parole et que celle-ci, à son tour, dit la chose elle-même. C’est justement cette double équivalence que nous avons combattue ; premièrement, le mot ne s’emploie pas à recopier la chose, il l’interprète et en souligne l’essentiel ; secondairement, l’écriture ne reproduit pas la voix, elle s’ajoute à elle et l’intègre dans un vaste système qui l’éclaire. Tout notre exposé roule sur cette double différenciation. » (p.76).

L’ouvrage

Dagognet fait œuvre utile en tentant de décramponner la question des noms et des mots de la linguistique et de la psychanalyse lacanienne. Les mots, de son point de vue de philosophe, constituent un alliage du spirituel et du matériel, du dehors et du dedans.

Faut-il considérer comme le Cratyle de Platon que « connaître le nom, c’est connaître la chose » ou comme Lavoisier qu’une « science n’est qu’une langue bien faite » ? La question pourra apparaître d’une importance relative si ce n’est que, et c’est nous qui le rajoutons, les psychotiques sont réputés confondre le mot et la chose. Autrement dit, la nomination fait-elle table rase de la chose, le mot comme le signe étant totalement arbitraire ou au contraire le mot garde-t-il quelque chose de ce qu’il désigne. Dagognet se situe entre les deux thèses le mot et la chose sont inséparables et le mot élève et essentialise ce qu’il désigne.

Dagognet définit le mot comme « le moyen le plus miniaturisé en même temps que ce qui inclut le plus d’information, la pluralité des sens (polyvalents). »

A l’origine des mots, se situe le « langage d’action » : une gesticulation qui entend signifier la présence de la chose, ce langage ne fonctionnant qu’en présence des individus qui s’informent mutuellement on lui préféra le pictogramme ou dessin au naturel. S’il peut représenter la chose, il est impropre à représenter des choses abstraites. Il fallut donc le transformer, soit par contour des figures (comme la jeune fille qui trace sur le mur les contours de l’ombre de son ami qui s’en va), soit par la conservation de ce qui spécifie l’individu ou la scène (les cornes, les griffes de l’animal), soit en usant de la métonymie (la partie suffit au lieu et à la place du tout), soit enfin par métaphore (l’univers est représenté par un serpent, et la bigarrure de ses taches désigne les étoiles). La première fonction des mots est de présentifier ce qui est absent. Dans cette opération quelque chose se perd (la chose) et quelque chose se gagne (la possibilité d’une introspection et la réflexion qui en découle) : « Les mots aussi volent au dehors et rendent possible la constitution et l’examen du dedans. »

Dagognet s’attache à différencier le nom et le nommé (une personne, un lieu, etc.). Le nom propre et ce qu’il désigne s’imprègnent ou s’incrustent l’un dans l’autre : lié « souvent à un territoire, un paysage (réel ou imaginaire), une culture, des habitudes, un comportement », le nom, par son pouvoir suggestif, se met « à influencer la personne, il finit par en épouser la substance. »

« Nous n’ignorons pas que le mot doit quitter la chose qu’il nomme pour pouvoir la nommer. Cette appellation implique une distance qui permet une aperception globale. Il faut renoncer à la fusion avec le nommé et à tout excès de proximité. Mais si le mot s’éloigne trop, il finit par ne plus se rapporter à quoi que ce soit ; il se volatilise, il se perd dans les fumées imaginaires. On déplore le vide dans lequel il est tombé.

Dès que le mot cède à l’une de ces deux tendances (soit la fusion, soit un trop grand écart) il n’assure plus sa fonction, celle que nous avons reconnue, l’équivalence à la chose qu’il délivre de sa propre lourdeur et de son être « là ». Cessons de ne voir en lui qu’un moyen -un simple étiquetage que l’on pourrait modifier. » (p. 83)

L’intérêt pour les soins

Dagognet ne nous impose rien, il procède par petites touches. Il nous promène dans les nomenclatures, la filiation, le Code civil, la nomination. A nous d’adhérer ou non à sa thèse. A nous d’argumenter. Les noms, les mots, on n’y pense pas mais si l’on considère que les psychotiques n’ont pas accès à la métaphore, il faut pouvoir apprécier ce que cela signifie, il faut l’entendre. Avec François Dagognet et son petit livre on l’entend un peu mieux et l’on se rend compte que cette question n’est pas si définitivement tranchée.

Dominique Friard

Notes

1. DAGOGNET (F), Les noms et les mots, Encre marine, Editions les belles lettres, Paris 2008.

2. DAGOGNET (F), Le trouble, Les empêcheurs de penser en rond, Paris, 1994.

Date de dernière mise à jour : 17/02/2025

Ajouter un commentaire