Billets de blog

-

"C'est pas Alain Firmier qui est à l'Hamas"

- Par serpsy1

- Le 06/11/2023

- 2 commentaires

C’est pas Alain Firmier qui est à l’Hamas !!!!

Comme l’Education nationale, l’hôpital est passé très vite à un langage particulier : le langage machine, lequel a montré sa grande efficacité pour laminer un service public en moins d’une génération.

Pour « gérer » les soignants en temps de pandémie tout en réduisant encore les moyens, le ministère de la Santé avait lancé une plateforme intitulée « Renfort RH Crise ». Plutôt que de vraies créations de postes, nous avions donc eu droit à une plateforme - ce qui, en langage informatisé, signifie un service dévitalisé, dématérialisé.

« Renfort RH Crise » est censé faire venir des « extras », sur le principe du volontariat, pour compléter des équipes cassées par l’austérité budgétaire. La plateforme doit fonctionner « suivant un principe de matching » : comme sur Tinder, il faut donner son profil pour voir si l’on matche, si l’on correspond à un besoin de « renfort RH » quelque part dans le chaos hospitalier.

Le soin et l’accueil réduits à une appli… (qui en enrichit certains quand même…).

Cette « jargonaphasie » généralisée marche très bien avec tous les langages totalitaires, avec les actuels délires sur le blasphème, avec les différents interdits de représentation et le refus de la caricature.

Les derniers ministres de la Santé ont, depuis vingt ans, décidé de faire de l’hôpital public une entreprise. Un management brutal s’est alors imposé aux soignants comme aux personnels administratifs. Les nouveaux gestionnaires ont donné plus de moyens aux process d’évaluation ainsi qu’aux programmes tests des nouveaux modes de tarification ; avec toujours plus de personnels pour s’occuper de formaliser des référents qualité, et toujours moins de moyens et de personnels pour les soins. Les soignants consacrant de plus en plus de temps à coder leur travail.

De l’infirmier au chef de service, ce sont maintenant tous les personnels soignants de l’hôpital public qui demandent plus de moyens et plus de temps pour assurer leur mission.

Si on décidait d’arrêter tout ça pour revenir à ce qu’on faisait avant : du soin, rien que du soin. C’est une position éthique et politique.

« La langue, comme performance de tout, n’est ni réactionnaire ni progressiste ; elle est tout simplement fasciste ; car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire », disait Roland Barthes.

La formule provocatrice de 1977 n’était qu’une étape, dans un cheminement qui a conduit Roland Barthes à reconnaître mélancoliquement la finitude du sujet et les failles du langage, mais aussi le plaisir et la jouissance des textes. Dans ce marasme actuel, restons transgressifs !...

Depuis 20 ans, les réformes successives ont fait tomber la France du meilleur système de santé à la seizième place du classement. Pour Frédéric Pierru, chercheur au CNRS, cela s’explique par le lancement de la tarification à l’acte (T2A) en 2004 et la loi HPST (loi « Bachelot » hôpital, patient, santé, territoire), 2 lois d’inspiration néolibérale : la première expliquant que « l’hôpital doit maximiser ses recettes et minimiser ses dépenses » et la seconde qui impose la gestion budgétaire aux dépens de la logique médicale en donnant le pouvoir à l’administration. Entre 2010 et 2020, c’est l’austérité budgétaire : les vannes d’argent ouvertes pour pallier les conséquences de la crise financière de 2008 se ferment brutalement et cette logique atteint l’hôpital. Austérité oblige, le point d’indice des salaires est gelé et les effectifs n’ont pas augmenté aussi rapidement que l’activité.

Les mesures adoptées par le Ségur de la santé, si elles ont voulu acheter la paix sociale, ont fini de rompre la confiance des hospitaliers.

L’hôpital public est désormais régi par le système des vases communicants : les soignants fuient - dans le privé ou en dépression - à mesure que les malades déferlent.

Tout le monde a aujourd’hui la solution pour, enfin, sauver l’hôpital : augmentation des salaires, réorganisation des services, revalorisation des conditions de travail, renforcement de l’ « attractivité » des métiers, pressions sur la médecine de ville, priée de faire sa part en matière de permanence des soins… De bonnes idées, bien qu’un peu floues et essentiellement « proclamatoires ». Peut-être serait- il temps de changer de méthode, et de tout remettre sur le tapis, en partant de la seule question qui vaille : qu’est-ce qu’un service public aujourd’hui ? Question qui, au passage, ne concerne pas seulement l’hôpital.

Enfin, un nouveau message pour les « terroristes » de l’Ordre Infirmier ! Conditions d’exercice dégradées, mal être au travail, insatisfaction : les infirmiers font part de leur vécu au travail dans une enquête IFOP inédite à l’initiative du collectif Charlotte K et de ses partenaires, l’Association Soins aux professionnels de la Santé (SPS) et Infirmiers.com. Et eux, à part réclamer leurs cotisations, que font les gugusses de l’ONI pour « améliorer » tout ce qui vient d’être décrit ici ? Alain Firmier ne remercie pas les législateurs, la Justice ( ?) et les Directions hospitalières d’être les complices de cet organisme mafieux ! 6 infirmiers sur 10 ne choisiraient plus ce métier si c’était à refaire !...

A l’instar de Don Diego de la Vega qui, pendant près de 20 ans, a essayé de convaincre les Espagnols qu’il revenait d’un bal masqué, Alain Firmier fait sien ce proverbe ibérique : « Beaucoup d’ennemis, beaucoup d’honneur ». Le proverbe est beau car l’Ibère est rude.

Gagnera-t-il lui aussi en honneur notre « ex-ministre » de la Santé ? J’ai nommé François Braun, lorsque celui-ci se lâche dans « Le Quotidien du médecin » (le 19 septembre dernier) : « Le gouvernement ? Ce n’est pas une équipe, plutôt une troupe de théâtre, qui joue ce qui a été écrit par un metteur en scène, mais avec des individualités qui veulent en permanence se mettre en avant ».

Soyons tous résilients ? Réfugions-nous surtout auprès de notre Boris Cyrulnik national qui, lui aussi, dénonce « la commercialisation du soin, tout comme celle de l’éducation ». Il insiste même le bougre : « Il faut lutter contre la commercialisation de la santé, contre la commercialisation du bien-être, contre la commercialisation de la médecine » (RTL, 30.09).

Alain Firmier, Boriscyrulnik compatible, a maintenant envie de citer Françoise Sagan : « C’est une étrange époque quand même que la nôtre, où (celles et) ceux qui apprennent aux enfants à vivre, à découvrir la vie - les professeurs - (et ceux) et celles qui nous aident à y survivre, parfois à la quitter - les infirmières - sont oubliés et maltraités. Plus qu’étrange, d’ailleurs, c’est révoltant ».

Saviez-vous que près de la moitié des Européens souffrent de problèmes de santé mentale ? Sauf, évidemment, à LFI, où tout le monde est lucide et rationnel ; comme à l’ONI, aussi !

Novembre 2023.

L’auteur de ce texte, « fraîchement retraité », qui revenait parfois en service faire des remplacements, a reçu un SMS d’un cadre qui lui indiquait que l’on n’avait plus besoin de lui pour les remplacements qu’il devait faire quelques jours plus tard.

-

Quand l'ordre infirmier rançonne légalement les infirmières

- Par serpsy1

- Le 04/11/2023

- 0 commentaire

Quand l’ordre infirmier rançonne légalement les IDE

Les hôpitaux n’arrivent pas à recruter d’infirmières ; des unités voire des services entiers ferment, faute d’infirmières, que fait l’Ordre infirmier qui est censé les représenter ?

Il mène des enquêtes pour tenter de comprendre les raisons de cette désaffection ? Il prend fait et cause pour elles ? Dénonce des conditions de travail parfois aliénantes, une gouvernance souvent aveugle qui les broie ?

Non.

Extrait d’un courrier envoyé par un collègue :

« Bonjour Dominique,

Je reviens vers toi au sujet de l'Ordre infirmier qui, à ce jour, est monté de plusieurs niveaux pour mettre la pression sur les Infirmiers non-inscrits, notamment [dans notre établissement] où notre Directeur joue les relais de l'Ordre pour, à coups de rappels de menaces (convocation auprès du Procureur, par exemple), contraindre plutôt que convaincre ! »

Le collègue me joint le courrier qu’il a reçu du directeur des Relations Sociales de son établissement :

« Objet : Votre inscription à l’Ordre National Infirmier

Madame, Monsieur,

Votre attestation d’inscription à l’Ordre National Infirmier (ONI) n’a pas été enregistrée dans votre dossier administratif.

-

Soit vous êtes déjà inscrit à l’ONI, il vous suffit de vous connecter sur votre compte pour générer une attestation et l’adresser au Secrétariat de la Direction du Personnel et des Relations Sociales. Le N° d’inscription à l’Ordre Infirmier sera saisi dans votre dossier.

-

Soit vous n’avez pas encore procédé à votre inscription auprès de l’ONI. Vous pouvez effectuer votre inscription, par internet, sur le site de l’Ordre National Infirmier. Vous transmettrez votre attestation d’inscription au Secrétariat de la Direction du Personnel et des Relations Sociales dès réception.

Pour tout questionnement ou difficultés d’inscription à l’ONI, vous pouvez contacter l’Ordre Infirmier de XXXXX par mail à l’adresse suivante : XXXXX@XXXXXX.

Pour votre information, l’Ordre Infirmier a fait la démarche de signaler auprès du Procureur de la République la situation des professionnels exerçant au Centre Hospitalier de XXXXXX et non-inscrits à l’Ordre infirmier. Un délai a été octroyé par Mr le Procureur de la République pour permettre aux agents d’effectuer leurs démarches d’inscription auprès de l’ONI.

Passé ce délai (début année 2024), le Procureur convoquera les agents n’ayant pas effectué leurs démarches. Des poursuites pourront être engagées. »

Au secours ! Des poursuites vont être organisées par les Procureurs de la République contre les centaines de milliers d’infirmières qui ne sont pas inscrites à l’Ordre. Convoquer cent cinquante mille infirmières, ça va prendre du temps, avec leur rythme infernal, alors qu’elles ne suffisent pas à faire leur simple travail de présence et de soins auprès des patients. Les Procureurs de la République et leurs agents n’ont que ça à faire ? Avec les Jeux Olympiques de Paris, le terrorisme, la lutte contre la criminalité. Il est vrai que traquer l’infirmière c’est moins dangereux mais aussi … moins médiatique. Et pourtant des cohortes de blouses blanches se rendant à la convocation du Procureur ça ferait de belles images pour le 20 heures, coco !

Au début, je n’y croyais pas, je dois le reconnaître. C’est tellement gros.

Et puis renseignements pris, c’est encore pire que ça.

Un autre collègue, éducateur spécialisé, m’a écrit : « L'ONI use de drôles de moyen de pression. Étant peu informé sur le sujet, j'ai pris quelques renseignements auprès de mes collègues. Ce qu'il en ressort est qu'ils sont harcelés par des mails ou lettre de société de créance leur sommant de payer. Bien sûr en y ajoutant des frais ou amendes. Il s'agit d'infirmiers qui avait déjà été inscrit, quelques fois automatiquement, par l'Ifsi à la fin de leurs études et qui n'avaient pas payé leur cotisation par la suite.

Un infirmier de l'hôpital a eu un prélèvement sur son salaire de 500€, adhésion non payée plus amende.

En revanche, personne n'a eu de pression de la direction de l'hôpital, ni courrier, ni même remarque de la hiérarchie. »

Les infirmières n’ont rien demandé. Près de 17 ans après sa création, l’Ordre ne les a toujours pas convaincues.

Bien malin qui peut trouver les taux de participation infirmières aux élections de l’ordre sur le site de l’Ordre infirmier. Et pourtant s’agissant d’un organe qui se veut démocratique, la moindre des choses serait de le préciser. Comme si nous ignorions le taux de participation aux élections municipales, législatives ou présidentielles. Ce taux qui n’est pas la priorité des élus permet à chacun de faire des comparaisons, des analyses, de mesurer une évolution du corps électoral. A l’Ordre infirmier, c’est secret. L’ordre, en revanche, communique sur le taux de participation aux élections régionales et nationales : 80 % voire plus de votants, mais qui vote ? Les élus départementaux. Il ne manquerait plus que les élus s’abstiennent. On se demande même pourquoi ça ne fait pas 100 %.

J’ai cherché donc.

Voici ce que j’ai trouvé :

2008 : 13,83 % de participation. On nous expliquait alors que ce taux était bas parce qu’il n’y avait pas suffisamment d’inscrits. Mais un pourcentage c’est un pourcentage, il n’y a pas de raisons de penser que l’accroissement du nombre d’inscrits augmenterait le pourcentage de votants.

En 2008, ont voté :

-

8,6 % de libérales,

-

5,8 % d’infirmières exerçant dans le secteur privé,

-

6,2 % d’infirmières issues du secteur Public (de loin les plus nombreuses).

En 2014, 21,09 %. Youpi, ça augmente mais ça fait à peine une infirmière sur cinq.

-

Soit, 25,15 % de Libérales,

-

18,79 % issues du secteur privé,

-

18,09 % du secteur public.

Les différents postes n’étant pas pourvus, un nouveau vote est organisé, on tombe à 19,47 %, avec 17 % de libérales, 15 % issues du privé et du public.

En 2017, les chiffres cessent d’être disponibles, j’ai trouvé 10,4 % de votantes sur des sites infirmiers, mais les votes, par collèges, ne sont pas détaillés.

En 2020, j’ai trouvé le chiffre de 4,99 % dans un texte du FNI, je ne peux affirmer s’il s’agit du chiffre total ou de celui des Libérales.

En 2023, le chiffre ne serait pas encore disponible.

J’ai utilisé une intelligence artificielle pour en savoir davantage, celle-ci m’a répondu : « Je suis désolé, mais je n’ai pas pu trouver les informations spécifiques sur le taux de participation des infirmières aux élections à l’Ordre infirmier en 2020 et 2023 par collèges. Cependant, je peux vous dire que les élections à l’Ordre des infirmiers ont lieu tous les trois ans1 Chaque infirmier(ère), inscrit(e) au tableau de l’ordre est appelé(e) à voter1. Pour plus d’informations, je vous recommande de consulter le site officiel de l’Ordre National des Infirmiers 2 3. »

Plutôt que de persécuter les infirmières, l’Ordre Infirmier ne ferait-il pas mieux de commencer par remplir ses obligations de transparence ?

Quelle est la légitimité de cet ordre ? Peut-il réellement soutenir qu’il représente les infirmières alors qu’il cache les taux de participation aux élections ? Si les chiffres rapportés sont justes, quand on est élu avec quelques 5 % des voix, ne ferait-on pas mieux de faire preuve d’humilité ?

Au fait, dans la Fonction publique Hospitalière, quel est le taux de participation aux élections professionnelles ? 43,7 % Autrement dit les mêmes infirmières qui ne votent pas pour l’ordre votent pour les élections professionnelles. Etonnant, non ?

Dominique Friard

-

Loup y es-tu ?

- Par serpsy1

- Le 14/10/2023

- 0 commentaire

"Loup y es-tu ?"

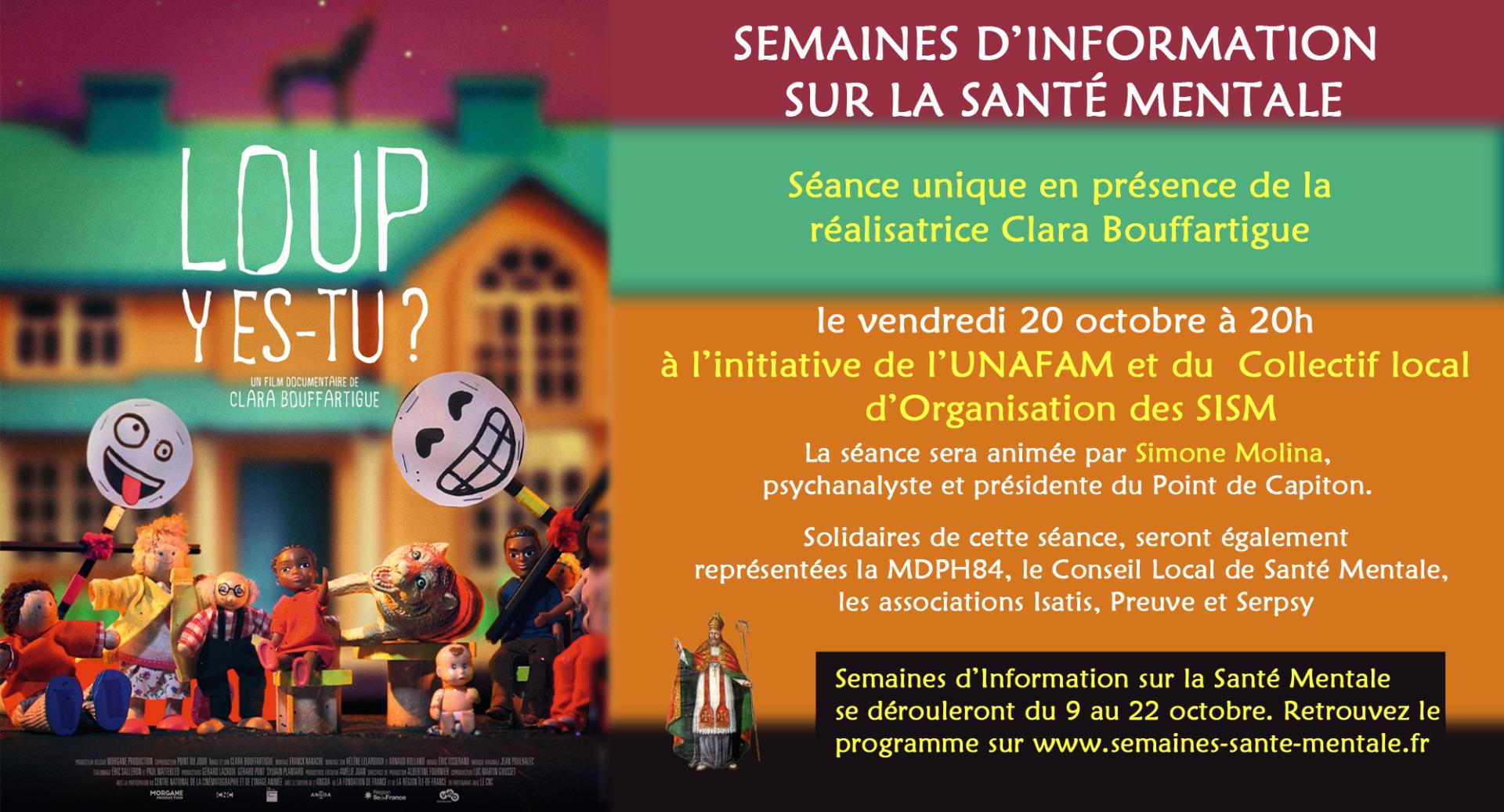

Vendredi 20 octobre à 20 heures, à l'initiative de l'UNAFAM et du Collectif local d'Organisation des SISM (Semaine d'Information en Santé Mentale), à l'Utopia d'Avignon, une séance exceptionnelle, en présence de Clara Bouffartigue, la réalisatrice de "Loup y es-tu ?"

LOUP Y ES-TU ?, un film documentaire de Clara Bouffartigue, Bande-annonce - Bing video

La rencontre/débat qui suivra la projection sera animée par Simone Molina, psychanalyste et présidente du Point de Capiton.

De nombreuses associations soutiennent cette soirée : MDPH 84, Conseil Local de Santé Mentale, Isatis, Preuve et Serpsy.

Nous vous y attendons.

-

La contention n'est pas un soin

- Par serpsy1

- Le 04/10/2023

- 0 commentaire

La contention n'est pas un soin

Sur le blog de la revue Pratiques, une belle rencontre entre Olivia, Fred et Matthieu, fondateurs d'Humapsy, Jean Vignes et Matthieu Bellahsen autour de son livre "Abolir la contention", publié le 31 août 2023, aux Editions libertaria. Une analyse politique de la culture de la contention. Il y apparaît que l'Etat fait semblant de vouloir réglementer les pratiques coercitives par la loi mais les encourage de fait. Il y apparaît également que parfois, en psychiatrie, le soin ce sont les usagers qui en parlent le mieux. Hommage rendu aux pratiques d'accueil de Chinon et de Laragne, deux établissements qui ont en commun outre le refus de la contention et de l'isolement d'être de petits établissements, bien implantés dans leur terroir à des années lumières des GHT créés par la loi HPST.

-

Rencontres autour de François Tosquelles

- Par serpsy1

- Le 24/09/2023

- 0 commentaire

Rencontres autour de François Tosquelles « L’humanisme en psychiatrie : l’héritage de François Tosquelles »

François TOSQUELLES, psychiatre et psychanalyste né en 1912 en Catalogne, naturalisé Français en 1947, est décédé en 1994 à Granges-sur-Lot (47) où il a vécu une vingtaine d’années. Il était l’un des principaux fondateurs de la psychothérapie institutionnelle. Les personnes en souffrance, les services de soins en psychiatrie, autant que le travail des soignants, tous ont pu bénéficier de son pragmatisme et de ses analyses dans ce domaine si complexe de la médecine de l’âme . Nous lui devons « une révolution psychiatrique ». Nous nous devons certainement de partager son travail à l’heure où l’on parle de la refondation du système de santé, tandis que la psychiatrie est en grande souffrance alors qu’elle accueille de plus en plus de personnes vulnérables . Ces journées proposent une approche décomplexée de la psychiatrie à destination du grand public (expositions, concert, ciné-débat, théâtre) et donnent la parole aux personnes concernées en écoutant leur savoir expérientiel et leurs propositions innovantes pour l’avenir de la psychiatrie lors d‘une journée de rencontre qui leur est consacrée.

Programme des 3 journées :

programmes-journees-ft-du-11-au-13-nov.pdf (667.52 Ko)

programmes-journees-ft-du-11-au-13-nov.pdf (667.52 Ko)Du 11 au 13 novembre 2023

Au Temple Sur Lot et à Granges Sur Lot

-

Plus on est de fous ...

- Par serpsy1

- Le 06/09/2023

- 0 commentaire

Chronique du XXIème siècle (suite)

Plus on est de fous ...

Le 21 septembre 2001, l’explosion de l’usine chimique AZF de Toulouse détruisait le CHS Gérard Marchant situé dans sa proximité immédiate, propulsant les « psy » au premier rang des sauveteurs. Ce jour-là, les ISP (Infirmiers de Secteur Psychiatrique) étaient des infirmiers comme les autres …

Ces chroniques du XXIème siècle, dont j’ai présenté la première récemment (« Tutoyer les étoiles »), n’étaient pas destinées à remplir une fonction d’éditorial au sein de la revue Santé Mentale où elles ont été initialement publiées. L’idée qui m’animait était de commenter l’actualité au fil des mois, avec un regard de soignant. Avec la légitimité d’un soignant de psychiatrie, d’un infirmier. Un regard disciplinaire.

Le soin en psychiatrie pouvait-il contribuer à éclairer l’époque ? Les sciences infirmières (ou sciences du soin) étaient bien loin d’avoir acquis un statut et encore moins une légitimité universitaire ou médiatique. Ma première satisfaction a été de montrer, mois après mois, que c’était possible. Difficile mais possible.

L’actualité ne m’aida pas. Il est vrai que ce n’est pas son rôle. La première chronique fut donc dédiée à Josiane Bonnet. L’évocation de sa mémoire me permit de lui rendre hommage, de montrer, presque dix ans après la suppression du diplôme d’ISP (en mars 1992) qu’il était possible à une soignante issue des soins somatiques et à un de ces ISP déclassés de penser ensemble le soin dans des termes exigeants qui amenait chacun à tenter de tutoyer les étoiles. Avec la suppression du diplôme d’ISP, a été promue une sorte de pensée du soin au rabais, plus technicienne et protocolaire que philosophique, théorique ou clinique. Avec bien sûr des exceptions, rarement mises en avant. Josiane fut une clinicienne exigeante, que ce soit en tant que soignante, enseignante ou traductrice. Je n’y reviendrai pas. La première chronique n’en fut pas moins suscitée par sa mort.

Pour la deuxième, ce fut bien pire encore. Le 11 septembre 2001, quatre attentats-suicides furent perpétrés le même jour aux Etats-Unis et provoquèrent la mort de 2977 personnes à Manhattan à New-York, à Arlington en Virginie et à Shanksville en Pennsylvanie. Je ne reviendrai pas plus sur cet évènement qui marqua durablement le début du XXIème siècle. Ses effets sont encore perceptibles plus de 20 ans après. C’est dans ce contexte que dix jours plus tard, le 21 septembre 2001, l’usine AZF de Toulouse explosait. Dans l’usine de production d’engrais azotés située en zone urbanisée, un stock de 300 à 400 tonnes de nitrate d’ammonium explose à 10 h 17, entraînant la mort de trente et une personnes et faisant deux mille cinq cents blessés et de lourds dégâts matériels. On pense immédiatement à un attentat terroriste.

L’explosion a creusé un cratère de forme ovale de 70 mètres de long et 40 m de largeur, et de 5 à 6 m de profondeur. La détonation est entendue à plus de 80 km de Toulouse. Un séisme de magnitude 3,4 est enregistré. Dans la partie sud-ouest de la ville, les dégâts sont considérables. Le site de l’usine AZF lui-même est dévasté. Les zones commerciales de Darty et Brossette sont totalement détruites. Cent cinquante bus de la SEMVAT (la société de transport public toulousain de l’époque) sont également détruits dans leur entrepôt situé en face de l’usine. De très nombreux logements, plusieurs entreprises et quelques équipements (piscines, gymnase, salles de concert, lycée Déodat-de-Séverac) sont touchés. Les dégâts (murs lézardés, portes et fenêtres enfoncées, toitures et panneaux soufflés ou envolés, vitres brisées, etc.) sont visibles jusqu’au centre-ville. Parmi les établissements publics touchés, on peut citer le Grand Palais des Sports, l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques, le Bikini (salle de spectacles), le lycée Gallieni et le Centre hospitalier Gérard Marchant.

Lorsqu’une heure après l’explosion, j’arrive à Toulouse pour animer un groupe de travail sur l’écriture infirmière au Centre Hospitalier Gérard Marchant, j’ai l’impression de traverser un paysage de fin du monde : rues désertes, bâtiments effondrés, voitures abandonnées sur la chaussée, portes ouvertes. A l’hôpital même, il n’est évidemment pas question d’écriture et de recherche. Tous sont en mode survie. Les bâtiments sont dangereux et menacent de s’effondrer. Les patients ont tous été évacués des unités. Les 367 patients hospitalisés sont rassemblés sur un pré. Je me joins aux soignants qui les encadrent, rassurent, occupent, soignent jusqu’à leur départ pour des hôpitaux susceptibles de les accueillir. Comme tout un chacun, j’en suis évidemment marqué.

Une semaine plus tard, j’écris cette chronique qui prend la forme d’une lettre à Jean-Luc Roelandt et Éric Piel. Éric et Jean-Luc, tous deux psychiatres, ont publié, en juillet 2001, un rapport de mission ministériel intitulé « De la psychiatrie vers la Santé Mentale ». Dans ce rapport de 86 pages qui dresse un état des lieux de la santé mentale en France, ils relèvent que la politique de sectorisation n’a pas été menée à son terme, que l’obligation de soins est devenue obsolète, que logique de soins et logique pénale s’opposent. Le rapport dresse aussi un bilan et des propositions sur les professionnels de santé mentale, psychiatres et infirmiers en évoquant (déjà !) le malaise ressenti par les professionnels de la psychiatrie. Les formations sont inadaptées aux évolutions sociales et aux pratiques, la pratique de recherche n’est pas coordonnée et est inféodée aux laboratoires, les praticiens hospitaliers ont des statuts trop diversifiés, la répartition professionnelle est inadaptée aux besoins de la population (déplacer les soignants des lieux d’hospitalisation vers la cité). Ce rapport très controversé propose de réfléchir sur les droits de l’homme qui sont inaliénables, y compris pour les personnes atteintes de troubles psychiques. Justice et psychiatrie, enfermement et soins ne doivent pas être confondus. La politique de secteur doit être poursuivie et entraîner la fermeture des lieux d’exclusion médicaux et sociaux. C’est à la société et aux services de s’adapter aux usagers et non le contraire. La lutte contre la stigmatisation dont sont victimes les personnes souffrant de troubles psychiques doit être une priorité. Les deux auteurs proposent un certain nombre de changements : favoriser la parole et le pouvoir des usagers, développer des structures dans la cité, créer un « réseau territorial de santé mentale », définir un plan décennal de fermeture des hôpitaux psychiatriques et mettre en place un plan national de redéfinition des moyens.

Mon choix de leur écrire à propos de l’explosion d’AZF et de la destruction de Gérard Marchant est une manifestation d’un humour très noir.

Toulouse, le 27 septembre 2001

Cher Éric, Cher Jean-Luc,[1]

Vous l’avez rêvé, AZF l’a fait…[2]

Le Centre Hospitalier Gérard Marchant est ainsi le premier établissement psychiatrique fermé. Nous aurions pu penser que cette nouvelle politique susciterait des réactions, que les pétitions de riverains affolés par le retour des fous dans la cité se multiplieraient, que les médias libérateurs se feraient les propagandistes de la Grande Peur.

Rien. Au début.

Le CH Gérard Marchant a été détruit, ses patients ont été répartis dans les établissements de la région toulousaine sans que cela ne suscite la moindre inquiétude, le moindre problème. Ils y ont même été très bien accueillis.

On peut, certes, discuter de la manière. Vous n’avez à aucun moment recommandé la destruction des H.P. au nitrate d’ammonium, surtout avec les patients et les soignants à l’intérieur. On aurait pu craindre que des esprits chagrins s’emparent de l’affaire et dénoncent cette atteinte aux droits de l’homme. Mais après tout, c’est bien parce que l’hôpital était dans le quartier de la ville où était implanté l’usine chimique qu’il a été détruit. C’est cela le secteur. C’est cela la réinsertion.

Quand il y a urgence, on se serre les coudes. C’est après que cela se gâte.

Sur place, à Marchant, le vendredi, les soignants se disaient que la destruction d’un H.P. avec ses patients à l’intérieur était un non-événement. Rivés à leur radio pour tenter de comprendre ce qui se passait, ils avaient la sensation d’être oubliés, exclus du monde.[3] La colère grondait. Réactions psychotraumatiques évidemment. Chacun voit le malheur de sa porte et pense être seul face à l’événement. Terrible époque que la nôtre où l’on considère que pour être crédible, vécue, une catastrophe doit passer à la télévision ! Comme si sans ce sceau, on n’était pas sûr d’avoir vécu ce que l’on a vécu.

Il y a tout de même des mots qui font mal, rétrospectivement. C’est une chose d’être hospitalisé et de travailler dans un établissement situé près d’une usine qui fabrique des produits dangereux, c’en est une autre d’apprendre que l’hôpital est situé dans une zone classée « Seveso ». Le choc des mots. C’est le moment où l’on se vit comme quantité négligeable, comme de la chair à explosifs. C’est le moment où l’on repense à ce qu’écrivait Foucault à propos des léproseries. Comme si les représentations des fous et de la folie n’avaient pas changé au cours des siècles. Comme si la folie et ceux qui l’accompagnent renvoyaient toujours à la souillure, comme s’il fallait encore et toujours s’en protéger. Comme s’il fallait parler d’hôpital Seveso, de soignants Seveso, de patients Seveso.

Et pourtant.

Il faudrait raconter la première détonation, la boule de feu, l’univers qui déflagre, les murs qui se disjoignent, la peur, la mort qui irrupte dans un jour jusque-là tranquille. Il faudrait parler de l’effroi. L’effroi, oui, sans adjectif, sans rien pour l’accommoder, pour l’apprivoiser. L’effroi qui traverse la conscience et les tripes de chacun. Ce temps du blanc, du vide qui sidère.

Je ne le ferai pas. J’ai entendu tant de récits. J’ai trop accompagné ces paroles fragiles qui essaient de décrire l’indescriptible pour en faire ce qui ne serait qu’une parodie.

Il faudrait raconter le souci immédiat des patients.

Laurence, Bertrand et Dominique travaillaient au SAU. A peine le temps d’aller voir les patients isolés que les premiers blessés, des collègues en formation arrivaient. Panique. Et puis rapidement, les premiers ouvriers de l’usine AZF. Laurence et Bertrand sont ISP, Dominique est une IDE polyvalente comme on dit aujourd’hui. Ce sont elles, et elles seules, d’abord, qui ont porté les premiers secours à ceux qui arrivaient sur des portes, brancards improvisés, ou dans des voitures dans lesquels on avait déposé les blessés. Du sang, partout du sang. Le verre comme incrusté dans la chair. Le verre qui lacère les vêtements. Le verre qui empêche d’apprécier la gravité des blessures.

Trier très vite. Evaluer qui est en état de choc psychotraumatique, qui est blessé sérieusement. Préparer le travail des pompiers qui ne vont pas tarder. Poser des perfusions pour ménager des apports veineux. Elles n’étaient que des infirmières psy, interdites d’hôpital général. Elles n’avaient pas le droit de porter ces premiers secours. Elles ne savaient pas si ces premiers gestes qu’elles croyaient ne pas maîtriser étaient les bons. N’empêche que ce sont ces parias des soins qui furent la première assistance aux blessés. N’empêche qu’elles sauvèrent là de nombreuses vies. Très vite, des infirmiers et des médecins arrivèrent de tout l’hôpital pour les seconder. C’est de cet hôpital improvisé que partirent les blessés vers les services de chirurgie : « Chez ces 800 blessés pris en charge dans l’extrême urgence, il n’y a eu aucun décès » rapportait un médecin du CHU de Purpan.

Laurence, Bertrand et Dominique ne s’épancheront pas devant une caméra ou un micro. Elles n’ont fait que leur devoir. Un devoir difficile qui perturbe leur nuit. Ce n’est plus du burn-out, c’est du traumatisme psychique.

Laurence, Bertrand et Dominique et leurs collègues ont montré qu’un hôpital psychiatrique c’était d’abord un hôpital. Mais ça, personne n’en veut rien savoir. Ce jour-là, une ISP, c’était une infirmière comme les autres.

Hôpital Seveso, soignants Seveso, patients Seveso même combat.

Depuis le vendredi noir, les soignants de tous les secteurs vont rencontrer chacun des patients répartis en catastrophe sur une trentaine de cliniques et d’hôpitaux différents dans un rayon de 110 km. Certains se sont mis à disposition sur place. Ils se rendent également dans le service de psychiatrie et de gériatrie du CHU toulousain. Ils s’y relaient quotidiennement auprès de leurs collègues. Témoignage de Marie : « Nous prenons donc le temps chaque jour de papoter d'abord de choses insignifiantes, de la pluie du beau temps. Puis viennent les questions sur Marchant et tout ce qu'on y a laissé, puis tous ceux qu'on aimait bien ... silences ... On règle les histoires de sous ou de cigarettes, de planning ou de salaire .... silences ... Alors on peut en venir aux choses sérieuses : soi. Comment ça va dans la tête et dans le cœur ? Qu'ils soient soignés ou soignants c'est à peu près chaque jour le même scénario. Ils se sentent tous tristes et douloureux, désemparés et isolés pour la plupart, déchirés et explosés pour certains, littéralement paumés pour ceux qui ont aussi perdu leur appartement. Mais les uns comme les autres s'organisent et se mobilisent. Tous proposent des idées. Chacun fait son chemin.

Ce mercredi après-midi donc, Jean-Louis est en service avec Katia. Jean-Louis est un vieux machin comme moi, de cette race d'ISP en voie d'extinction. Katia, elle, est IDE. C'est du moins ainsi que l'infirmière générale du CHU les a distingués. Pour autant, tous les deux, au milieu des collègues de là-bas, ils font une chouette paire. Ils s'entendent bien, se complètent, ils sont appréciés et intégrés par l'ensemble de l'équipe.

Cet après-midi, pourtant, Jean-Louis a été remercié par l'infirmière générale car il était ISP. Elle voulait nous faire croire que la loi nous empêche d'exercer dans son service de gériatrie. A peine si nous aurions été tolérés dans son service de psychiatrie. »[4]

Hôpital Seveso, soignants Seveso, patients Seveso. Pas de ça chez nous ! Dehors les ISP ! Les soignants se sont pour une fois rebiffés. Direction, chefs de service et infirmiers du CH Marchant ont été solidaires. Les chefs de service et les équipes concernées du CHU même se sont jointes aux protestations. La peur de la folie a dû reculer, plier et rompre.

L’hôpital Gérard Marchant n’existe plus mais les pratiques d’exclusion ont la peau dure. Au CHU, ce n’étaient pas les soignants de terrain qui en étaient les acteurs de ce rejet mais l’administration éclairée, une de ces infirmières générales dont le seul talent est d’être péremptoire. Ce n’est pas en fabriquant des protocoles qui enferment la réalité dans des moules que l’on favorise l’adaptation aux événements.

Cher Éric, cher Jean-Luc, tout cela ne me rend pas très optimiste. Il ne suffit pas de fermer les hôpitaux psychiatriques pour changer les pratiques. Aussi longtemps que l’on fabriquera des patients Seveso et des soignants Seveso la peur archaïque prospérera et interdira tout progrès.

Vous me trouverez peut-être cynique. Je pense l’être moins que ceux qui ont construit, maintenu, développé, encouragé une poudrière à proximité d’un hôpital.

Cordialement,

Dominique Friard, ISP

[1] Lettre adressée à Éric Piel et Jean-Luc Rœlandt auteurs du rapport “ De la psychiatrie vers la Santé mentale ”, juillet 2001.

[2] Le vendredi 21 septembre 2001, l’explosion de l’usine chimique AZF (appartenant au groupe TotalFina Elf) et située à proximité du CHS Marchant à Toulouse a provoqué des dégâts considérables et nécessité l’évacuation de l’hôpital.

[3] Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, et pourtant médecin, est venu le jour même, dans les locaux d’AZF mais ne s’est pas déplacé au Centre Hospitalier Gérard Marchant, pourtant situé en face. Les soignants se sont sentis trahis, moins considérés encore que les populations somaliennes auxquelles le même ministre avait apporté du riz sous l’œil gourmand des caméras. Il est vrai qu’à Marchant il n’y avait pas de journalistes. Les soignants ne le lui ont jamais pardonné.

[4] Rajablat (M), Message sur le forum Serpsy, qui rend compte au jour le jour de la situation de la psychiatrie en Haute Garonne. Un grand merci également à Patrick Guiraudon, qui continue jour après jour à envoyer des messages de la CUMP malgré des journées et des nuits harassantes.

-

Les infirmières spécialistes cliniques : une filière privée de statut

- Par serpsy1

- Le 18/08/2023

- 0 commentaire

Les infirmières spécialistes cliniques :

une filière privée de statutLe terme d’infirmière clinicienne apparaît aux États-Unis en 1943. Il décrit une pratique infirmière spécialisée. Hildegarde E. Peplau crée le premier programme orienté sur la santé mentale et la psychiatrie en 1954 à l’Université Rutgers, dans l’État du New Jersey[1]. Christophe Debout, précise que l’appui du gouvernement fédéral fut essentiel au développement de ces programmes : « Les universités reçurent des subventions afin de de favoriser la formation infirmière post-diplôme et des bourses d’études furent accordées aux étudiants. En 1997, on comptait ainsi 306 programmes de mastère. Cependant aucun programme de formation unique ne fut promulgué, laissant toute liberté aux universités. »[2]

L’American Nurse Association (ANA) définit l’infirmière spécialiste clinique comme une « experte clinique qui dispense des soins directs aux patients (examen clinique, intervention de promotion de la santé, actions de prévention, prise en charge de problèmes de santé chroniques d’un domaine de pratique infirmier spécialisé). L’ISC assure la promotion de la qualité des soins infirmiers grâce à des actions d’éducation, de consultation, de recherche et en s’inscrivant en agent de changement au sein du système de santé »[3].

La parenté avec les infirmières cliniciennes de pratique avancée apparaît ici évidente.

L’émergence de la filière clinique en France date du début des années 1980. Rosette Poletti, de retour des États-Unis, comprend tout l’intérêt de cette nouvelle fonction et en informe ses collègues françaises. Elle est à l’initiative des premières formations à l’École d’enseignement supérieur infirmier de la Croix Rouge suisse (ESEI Lausanne). Elle met ensuite en place, en Suisse francophone, une filière globale qui s’articule autour de trois niveaux :

-

niveau 1 : infirmière clinicienne (certificat) ;

-

niveau 2 : infirmière spécialiste clinique (diplôme équivalant à celui de cadre) ;

-

niveau 3 : infirmière consultante (Master délivré par l’Université Webster, à Genève).

Une reconnaissance statutaire est rapidement accordée aux professionnelles issues de cette filière par les autorités suisses. On mesure encore une fois l’écart avec la France même si sur ce coup-là, les politiques n’en portent pas seuls, la responsabilité.

À la même époque, le ministère de la Santé français et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris mènent une réflexion sur l’intérêt de développer une filière clinique en France. Elles organisent plusieurs réunions. Suzanne Dupuis, Josiane Bonnet[4], Marie-Thérèse Balcraquin[5], Evelyne Malaquin-Pavan[6], Martine Nectoux[7] … pionnières de la filière, participent à ces groupes de travail. La Société Française des Infirmières Cliniciennes (SFIC) est créée dans la foulée.[8]

Le Ministère semble plutôt favorable. Catherine Duboys-Fresney[9] et Georgette Perrin, infirmières conseillères techniques à la Direction des hôpitaux et Michèle Bressand[10], conseillère auprès du ministre, déploieront toute leur énergie pour faire aboutir ce projet, soutenu également par l’ANFIIDE.[11]

Malheureusement, écrit diplomatiquement Debout, les divergences de la profession sur le positionnement de l’infirmière clinicienne au sein du système de santé français ne permettront pas de finaliser cet accord.[12]

Désaccord de fond, sensitivité à fleur de peau, rapports de pouvoir ou conflits de personnes, cette belle mobilisation a accouché de deux instituts de formation privés qui se sont fait une sévère concurrence : l’ULESI et ISIS. Marie-Thérèse Balcraquin crée l’Université Libre Européenne de Soins Infirmiers qui fonctionne jusqu’à sa découverte des constellations familiales et ne forme aujourd’hui plus d’infirmières cliniciennes. Au passage, elle dépose l’appellation « infirmière clinicienne » et interdit, de fait, à tout professionnel issu d’un autre organisme que le sien de se prévaloir du titre.

En 1990, Monique Fadier[13], Marie-José Véga[14], Catherine Duboys-Freiney, Josiane Bonnet, Rosette Poletti et Jean-François Negri élaborent un programme d’infirmière clinicienne qui reprend les trois niveaux définies dans la filière suisse. L’institut en Soins Infirmiers Supérieurs est porté sur les fonts baptismaux par J. Bonnet et J-F Negri. Il va former des milliers d’infirmières spécialistes cliniques (et non pas cliniciennes donc). Ce cursus étant ouvert à tous les infirmiers, de nombreux infirmiers de secteur psychiatrique l’emprunteront avant d’investir les maîtrises des années 90, c’est par exemple le cas d’Anne-Marie Leyreloup.

Pour y être intervenu, je peux témoigner de l’ouverture de l’organisme et de l’ambiance à la fois studieuse et réflexive qui y régnait. La personnalité de Josiane Bonnet y était pour beaucoup. Cadre-infirmier, consultante clinique, titulaire d’une maîtrise en consultation et recherche en soins infirmiers de la Webster University, directrice pédagogique d’ISIS, Josiane possédait un humour ravageur qui en faisait une conférencière écoutée. Elle avait co-écrit un ouvrage sur le burn-out [15], dirigé la traduction française de l’ouvrage de Jean Watson « Le caring : philosophie et science des soins infirmiers »[16] qui permit aux infirmières françaises de découvrir le care. Elle avait une conception large de la discipline, aux antipodes du corporatisme étroit que nous avons souvent rencontré en cours de route. Les aspects somatiques, psychiques, culturels et sociaux pouvaient, dans son esprit et sa pratique, cohabiter harmonieusement au sein d’une discipline non pas centrée sur les infirmières mais sur le soin.

On peut se demander pourquoi la mobilisation des cliniciennes ne s’est pas traduite par une formation universitaire qui aurait ouvert les portes à un troisième cycle. C. Debout le regrettait :

"Si les programmes français n’ont pas le statut académique accordé par nombre de nos collègues européens, canadiens ou américains, ils sont élaborés en réponse à des problématique de santé publique, spécifiques à notre pays et aux attentes des professionnels infirmiers. Il est toutefois à déplorer que leur évolution soit entravée par le manque de reconnaissance statutaire. Compte tenu du nombre de cliniciennes qui ne cesse de croître –environ 2000 aujourd’hui – et des résultats positifs observés dans les nombreuses expériences engagées sur le terrain, il serait opportun que la filière clinique obtienne une reconnaissance quels que soient ses modes d’exercice (cliniciennes, spécialistes cliniques, stomathérapeutes, etc.)"[17].

De nombreuses infirmières cliniciennes cherchent, aujourd’hui, reconnaissance et statut du côté des I.P.A. C’est sûrement une bonne chose pour les pratiques avancées.

Dominique Friard

[1]. On mesure encore une fois que la psychiatrie et les infirmiers qui y travaillent, pour peu qu’ils ne soient pas stigmatisés, comme en France, peuvent faire figure de pionnier. H.E. Peplau en est un brillant exemple.

[2]. C. Debout, « Pratique avancée et filière clinique infirmière », Soins, n° 684, avril 2004, p. 39-41.

[3]. American Nurses Association, Nursing : a social policy statement, Kansas City, 1980.

[4] BONNET (J), Concepts et théories de soins infirmiers, Lamarre, Paris, 1997.

[5] Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN est Maître en Programmation Neuro-Linguistique, formée en Psychanalyse, Relaxation analytique, Analyse Transactionnelle, Gestalt, Thérapie systémique des familles, Psychologie Transpersonnelle, Approche Rationnelle Émotionnelle, se référant à l’approche transmise par Christiane SINGER, elle anime des séminaires de Constellations depuis 20 ans.

[6] MALAQUIN-PAVAN (E), JOUTEAU-NEVES (C) (dir.), L’infirmier(e) et les soins palliatifs Prendre soin : éthique et pratiques. Elzevier-Masson, Paris, 2013. On peut noter que nombre de ces pionnières étaient issus des soins palliatifs.

[7] NECTOUX (M), Prendre soin. Les acteurs des soins infirmiers dans l’essor des soins palliatifs, in SALLAMAGNE (M-H), THOMINET (P), Accompagner trente ans de soins palliatifs en France. Editions Demopolis, Paris, 2016. Tout comme P. Svandra, M. Nectoux s’est pris le Sida en pleine face. Sa carrière en a été bouleversée.

[8] DEBOUT (C), Pratique avancée et filière clinique infirmière, op. cit., p.41.

[9] DUBOYS-FRESNEY (C), PERRIN (G), Le métier d’infirmière en France, PUF, Paris, 2017.

[10] BRESSAND (M), Infirmière. La passion de l’hôpital, Ed Robert Laffont, Paris, 2006.

[11] Association Nationale des Infirmières et Infirmiers Diplômes et Etudiants. Au moment où il écrit C. Debout en est le président.

[12] DEBOUT (C), Pratique avancée et filière clinique infirmière, op. cit., p.41.

[13] FADIER (M), GAMBRELLE (G), Vous avez dit mobilité ? Etude sur la mobilité professionnelle des infirmières à l’assistance publique. AP-HP : Université de Paris 09, Paris, 1994.

[14] VEGA (M-J), Le temps de l’urgence et l’urgence du temps, in Soins, n°664, avril 2002, Masson, p. 24-26.

[15] BRISSETTE (L), ARCAND (M), BONNET (J), Soigner sans s’épuiser, Gaëtan Morin Editeur, Paris, 1998.

[16] WATSON (J), Le caring : philosophie et science des soins infirmiers, trad. BONNET (J) (dir.), WAINGNIER (C), CAAS (L), Edition Seli Arslan, Paris, 1998.

[17] DEBOUT (C), Pratique avancée et filière clinique infirmière, op. cit., p.41.

-

Tutoyer les étoiles !

- Par serpsy1

- Le 18/08/2023

- 0 commentaire

Chroniques du 21ème siècle

En 2001, dans la revue Santé Mentale, j’ai eu l’idée d’écrire des chroniques inspirées par l’actualité mais du point de vue d’un soignant. Malheureusement, la première chronique eu pour thème le décès de Josiane Bonnet. Comme peu de soignants la connaissent aujourd’hui, c’est l’occasion d’honorer sa mémoire.

Tutoyer les étoiles !

“ Alors, j’ai eu un coup de cœur. ”

C’était à Toulouse (31), je crois. Un de ces congrès où l’on glose à l’infini sur les diagnostics infirmiers. On avait délégué un tailleur strict pour les présenter. Le vaillant petit tailleur avait été parfait, comme toujours. C’est étonnant cette volonté de certains organisateurs de congrès à faire défendre les théories anglo-saxonnes par des professionnels qui ne s’habitent pas, qui ne s’impliquent pas. Il faudrait des pasionaria, des femmes qui vibrent, des tribuns qui argumentent pied à pied. Des hommes et des femmes aussi lisses et interchangeables que des technocrates tentent de convaincre notre raison que l’on ne peut pas soigner sans Résumé de Soins Infirmiers.

C’était donc à Toulouse. Je faisais partie des intervenants. J’avais dû interpréter un de mes grands succès : “ L’observance médicamenteuse ” que j’ai chanté jusque dans les maisons de retraite de Saint-Maur des Fossés (94). Je m’ennuyais un petit peu. Comme infirmier, je suis plutôt du genre hard rock et là c’était de la musique de chambre.

Le speaker annonça :

“ And now Josiane Bonnet ! ”

Les applaudissements crépitèrent.

« Alors, j’ai eu un coup de cœur ! »

Un vrai. L’argumentaire était banal. Il s’agissait peut-être d’un monologue sur la démarche de soin. Peu importe le contenu à qui a du talent. Il existe des gens qui vous rendraient intelligent rien qu’en vous lisant le décret de compétence infirmière revu et virgulé par le CEFIEC. Josiane faisait partie de ces gens-là. Je la revois, le micro à la main, rétroprojecteur allumé. Elle avait quelque chose d’Annie Fratellini. Une lueur dans le regard, comme si elle ne prenait pas réellement au sérieux les grandes étapes de la démarche de soin. En bandes dessinées. Je vous promets. Elle nous l’a fait en bandes dessinées ! Nos rires ont ponctué son exposé jusqu’à son terme. Mais il en est resté quelque chose. L’humour. La distance.

C’est peu de dire que quelque chose en elle m’a séduit. Pas la démarche de soins. Non ! Mais sa capacité à se détacher de la sorte de théorie qu’elle avait en charge d’enseigner. Comme si elle nous disait : N’écoutez pas ce que je raconte, l’essentiel est ailleurs. Comme si reprenant les mots de Charcot, elle affirmait encore et encore que la théorie, ça n’empêche pas d’exister et surtout de chercher.

“ J’ai hissé le ciel à ma voile. ”

Nous nous sommes revus, pas si souvent que je l’aurais souhaité. Nous avancions en parallèle, chacun dans notre champ. Autour du stand de « Santé Mentale », au salon de « L’infirmière Magazine », nous refaisions inlassablement un soin à notre mesure. Entre le mécréant et la dubitative, entre celle qui cherchait inlassablement une théorie de soins qui aurait pu contenir sa générosité, son écoute de l’autre et le sceptique qui refusait le prêt à soigner, entre le psy et la soin générale des passerelles naissaient. Nous avions hissé le ciel à notre voile et égrenions dans notre course folle des concepts aussi vite soupesés que posés. Nous nous sommes tournés autour, nous nous sommes reniflés, testés, toisés, jaugés, mesurés. Nous nous sommes affrontés parfois mais toujours l’humour, le respect affleuraient. « Santé Mentale » et ce que la revue représente nous rassemblait. Nous nous sommes rapprochés encore lors des journées organisées en 1996 par ISIS (Institut en Soins Infirmiers Supérieurs) : « La violence dans les soins ». Nous partagions les mêmes indignations. Nous avions les mêmes exigences.

« Je suis partie pour un ailleurs »

Un jour, elle m’a invité dans le Saint des Saints. Enseignante, responsable pédagogique, elle formait les conseillères de santé, les spécialistes cliniques. J’ai reçu cette proposition comme si elle m’invitait à partager un rare moment d’intimité. Je ne sais plus quels frères hébergeaient ISIS. Le lieu avait quelque chose de vétuste. Il sentait la poussière, le bois vieilli. Comme une école communale. J’imaginais Florence Nightingale y discutant avec Léonie Chaptal. Il régnait une atmosphère d’émerveillement que l’on ne retrouve plus dans les universités où l’on ne sait plus que bachoter. Mais notre hussarde des soins, mêlant le fond et la forme, distillait ses questions, amenait les étudiants à se remettre en question, à leur rythme. Ce fut un grand moment. Censé amener le groupe à travailler sur la question de la violence, je ne réussis pas en douze heures d’intervention à dépasser le stade des présentations ; chacun avait mûri la problématique, les réflexions ; les interventions surgissaient de partout. J’y entendis un des plus jolis exposés de ma carrière sur la contention à l’hôpital général. Il y avait une rigueur et un humanisme dans ce travail dont plus d’un ISP aurait pu s’inspirer. Le travail réalisé par une spécialiste clinique qui faisait partie d’une équipe de soins palliatifs me montra, s’il en avait été besoin, combien les deux disciplines pouvaient gagner à réfléchir de concert. Ce fut un pur moment de bonheur que le groupe et Josiane me donnèrent.

« Je veux tutoyer les étoiles »

Nous avions plein de projets en tête, notamment celui de publier les Actes des Journées ISIS. Nous avions commencé en écrivant pour la revue « Soins » un article sur la violence. Nous aurions pu tutoyer les étoiles, si un jour le crabe, la sale bête, n’avait posé ses maigres pattes sur Josiane. C’est au retour du Salon de L’infirmière Magazine qu’elle sentit les premières atteintes de son mal. Qu’importe sa localisation, un terrible combat commença pour elle et pour les amis qui restèrent à ses côtés. C’est dans les coups durs que l’on peut compter ses amis. Être atteint d’une maladie grave pour un soignant c’est presque de l’ordre de la transgression. Comme si notre statut d’infirmier(e) devait nous protéger. Mais non, nous sommes mortels, comme chaque être humain. Pas de passe-droit. Il y a là quelque chose d’insupportable pour certains soignants. Les relations s’éloignent, ne restent plus que ceux qui espèrent encore et toujours, que ceux qui frèrent et soeurent envers et contre tout. J’en connais qui donnent des leçons et qui ne sont que de minables petits escrocs du cœur (des du four et au moulin). Petites combines, petits écrits, petits sentiments. Pas la peine de les nommer, ils se reconnaîtront. Il en est d’autres qui se révèlent, qui abandonnent blouses et tailleurs et laissent vibrer leur âme.

Josiane ne se contenta pas de se battre contre sa maladie, pied à pied, malgré les rejets, malgré les espoirs constamment déçus, elle en fit un objet d’observation, d’étude. Elle remit, là, en cause autour des explications que donnaient ou non les médecins, autour de ses lectures, autour des échanges avec les soignantes l’ensemble de ses savoirs d’infirmière. A travers les actions et les réactions des soignantes vis-à-vis d’elle, elle interrogea l’infirmière qu’elle était, les soins telle qu’elle les pensait. Dans notre numéro sur la question de la spécialité, elle avait créé le personnage profondément jubilatoire de Jean Bave, un détective à la Philipp Marlowe qui enquêtait sur ceux « dont la souffrance refuse de rentrer dans les petites cases pré-étiquetées genre « maladies des boyaux du corps » d’un côté, et « maladies des boyaux de la tête » de l’autre ! »[1]

Dans ce texte, elle se définit à partir d’une double casquette : « celle d’une vieille infirmière, toujours passionnée par les soins, et qui s’est bagarrée pendant plus de quinze ans pour le développement et la reconnaissance d’une filière clinique infirmière en France ; et celle d’une usager de soins qui expérimente au quotidien depuis ces deux années les richesses et les failles de notre système de santé ... ! C’est aussi un domaine d’expertise ! »[2]

Certaines situation de soins sont plus complexes que d’autres en ce sens que les fils qui en tissent la trame sont particulièrement nombreux et enchevêtrés. « Pour aborder ce genre de situations, il faut plus de connaissances conceptuelles, plus de compétences techniques, plus d’habiletés relationnelles, une panoplie d’interventions plus large, et puis aussi probablement plus de maturité émotionnelle. »[3]

Et si les belles constructions théoriques anglo-saxonnes l’ont beaucoup fait rêver, elle expliquait aussi que : « Toute personne confrontée à une maladie somatique grave et à la prise de conscience de sa propre finitude va mettre en place quantité de mécanismes de défense, devra pour donner du sens à cette expérience, la réinterroger à la lumière de toute une trajectoire de vie. Il lui faudra tenter de ne pas se laisser submerger par l’angoisse, faire avec les modifications de son corps, avec les changements dans l’exercice de ses différents rôles, accepter les répercussions de sa maladie dans son système familial, renoncer à de plus en plus de choses jusqu’à souvent sa propre vie tout en restant pleinement vivante jusqu’au bout. ... Cette personne aura bien sûr besoin de toute une batterie d’interventions techniques hautement spécialisées, mais elle aura besoin tout autant d’un accompagnement qui exige de la part du soignant un haut niveau d’expertise relationnelle et une grande maturité émotionnelle. »[4] Je connais quelques I.P.A qui devraient s’inspirer de ses phrases. En devenant I.P.A, ils semblent avoir perdu toute polyvalence et ne s’aventureraient pas à écouter, accompagner autrement que dans un registre biomédical. Pour ça, diraient-ils, il y a l’IPA en santé Mentale.

Jamais, non, jamais elle n’a renoncé. Elle est restée pleinement vivante jusqu’au bout. Chaque fois que nous rencontrions, en live ou au téléphone, cette question des soins revenait dans nos échanges. Elle partait de son vécu et l’interrogeait. Elle tutoyait les étoiles, quelque chose de l’ordre de sa théorie de soin à elle était en germe. J’aurai tant aimé qu’elle l’écrive, qu’elle en transmette quelque chose. Son exigence pour le soin, elle l’a portée jusque dans la maladie.

Elle tutoyait les étoiles

J’ai demandé à Chat GPT qui était Josiane Bonnet. Comme il ne la connaissais guère, en dehors de ses deux ouvrages, je me suis dit qu’il serait bien de la lui présenter même si l’avant-propos de mon ouvrage « Epistémologie du soin infirmier » lui est consacré.[5]

Cadre-infirmier, consultante clinique, titulaire d’une maîtrise en consultation et recherche en soins infirmiers de la Webster University, directrice pédagogique d’ISIS, Josiane possédait un humour ravageur qui en faisait une conférencière écoutée. Elle avait co-écrit un ouvrage sur le burn-out [6], dirigé la traduction française de l’ouvrage de Jean Watson « Le caring : philosophie et science des soins infirmiers »[7] qui permit aux infirmières françaises de découvrir le care. Elle avait une conception large de la discipline, aux antipodes du corporatisme étroit que nous avons souvent rencontré en cours de route. Les aspects somatiques, psychiques, culturels et sociaux pouvaient, dans son esprit et sa pratique, cohabiter harmonieusement au sein d’une discipline non pas centrée sur les infirmières mais sur le soin. Nous nous rencontrâmes, une dernière fois, en 2001, sous l’égide de la revue Santé Mentale, lors d’un entretien croisé proposé par la directrice de publication.[8] Nous nous sommes retrouvés autour du micro de Catherine Talbot-Lengelé, la secrétaire de rédaction pour une discussion/rêverie sur la clinique infirmière publiée dans le dossier « Recherche clinique désespérément ». Ce fut un grand moment que l’entretien publié ne rend qu’imparfaitement. Où sont les éclats de rire ?

Je ne dirais pas que nous étions amis, nous nous sommes probablement rencontrés trop tard. Nous étions collègues, simplement collègues, confrères même si nous n’appartenons pas à une profession libérale. Confrère et sœur en clinique.

Josiane/Jean Bave conclut en faisant le constat qu’il n’aurait jamais imaginé « que pour soigner un quidam agité du bocal ou rongé par le crabe, il faille autant de savoirs et d’expertise ... Si un jour, il m’arrivait de devoir faire un petit séjour chez les blouses blanches, j’aimerais que ceux ou celles qui prendront soin de moi ne soient pas des coincés du bulbe, des asséchés du cœur, ou de simples resserreurs de boulons ! »

Quelques jours après sa mort, je recevais ces quelques mots, signés Josiane :

“ Alors, j’ai eu un coup de cœur

J’ai hissé le ciel à ma voile.

Je suis partie pour un ailleurs

Je veux tutoyer les étoiles ... ”

Que Sainte Nightingale nous préserve d’être des coincés du bulbe, des asséchés du cœur ou de simples resserreurs de boulon ! Merci Josiane !

Dominique Friard.

[1] BONNET (J), BAVE (J), « A qui profite le crime ? », in La question de la spécialité, Santé Mentale, n° 48, mai 2000, pp.37-41.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Friard D., Epistémologie du soin infirmier. De la blouse blanche à la toge universitaire, Editions Seli Arslan, Paris, 2021.

[6] BRISSETTE (L), ARCAND (M), BONNET (J), Soigner sans s’épuiser, Gaëtan Morin Editeur, Paris, 1998.

[7] WATSON (J), Le caring : philosophie et science des soins infirmiers, trad. BONNET (J) (dir.), WAINGNIER (C), CAAS (L), Edition Seli Arslan, Paris, 1998.

[8] BONNET (J), FRIARD (D), Etre en recherche permanente, Entretien, in Santé Mentale, n° 55, Février 2001, p. 25-30.